Les vrais enjeux des législatives ? C'est pas juste les députés

Vidéo accessible uniquement aux membres abonnés.

Je m'abonne

Je m'abonne

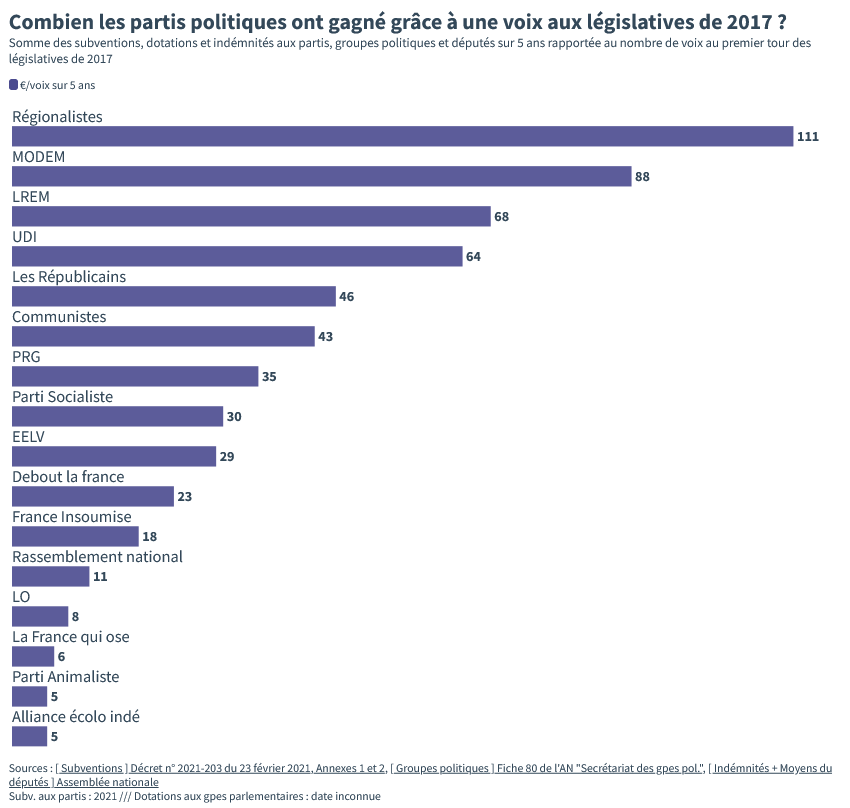

Les élections législatives sont souvent boudées par les électeurs. Pourtant, elles sont décisives à la fois politiquement et financièrement. Eh oui, une voix peut rapporter plus de 100 € à un parti. Mais vous le verrez, chaque voix ne se vaut pas.

Commentaires

Attention : tu utilises peut être un navigateur possédant un bloqueur de publicité !

Cela peut engendrer des soucis dans l'utilisation des commentaires.

Pour accéder pleinement à toutes les fonctionnalités, nous te conseillons de désactiver Ad-block !

Seuls les membres abonnés peuvent poster un commentaire.

Je m'abonne

Je m'abonne

Points clés

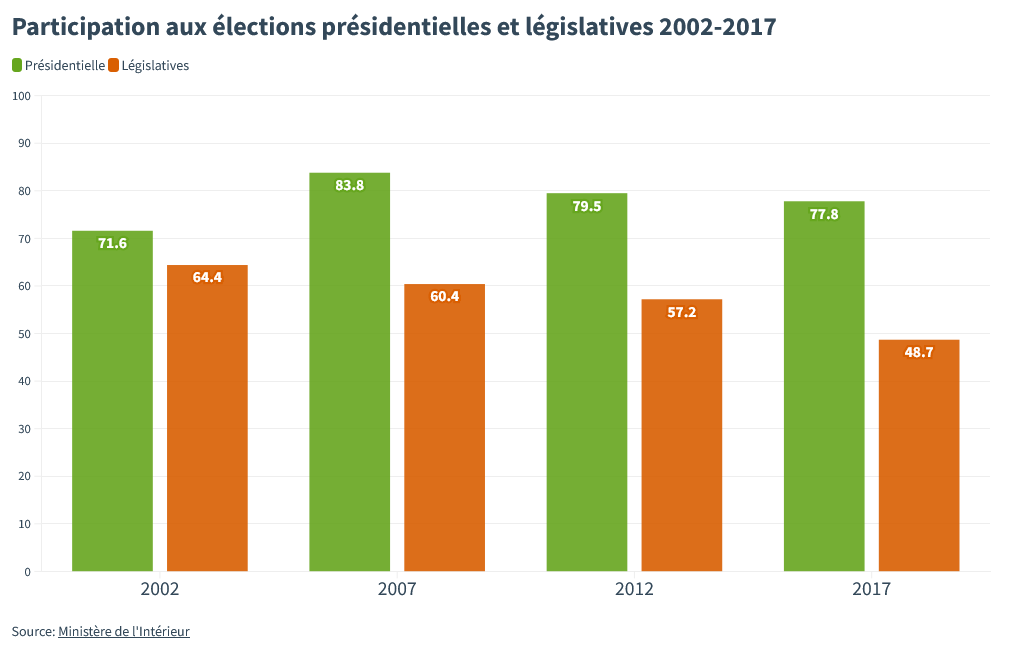

- Les élections législatives sont des élections “mal aimées”, où la participation est très inférieure à celle de l’élection reine, la présidentielle. Pourtant, en réalité, le résultat des législatives détermine qui aura le pouvoir pendant 5 ans. Le premier ministre et son gouvernement doivent avoir le soutien de la majorité des députés. Un président ne peut pas nommer un gouvernement sans l’accord de l’Assemblée.

- Gagner les législatives, c’est souvent une formalité pour le parti du président fraîchement élu. Cet effet “majorité présidentielle” permet au président de disposer d’une majorité à la chambre et de mener sa politique. Cela dit, il est possible qu’une force politique perdante à la présidentielle peut réaliser l’exploit de gagner les élections législatives. Elle obtient l’essentiel du pouvoir de gouverner et de faire les lois. C’est ce qu’on appelle la cohabitation.

- Voter pour un parti qui a peu de chances de gagner aux législatives n’est pas inutile pour autant. D’abord parce qu’avoir plus de députés donne plus de poids politique dans l’Assemblée. 15 députés est le nombre pivot, c’est le seuil qui permet de former un groupe parlementaire. Un groupe permet au parti d’avoir plus de contrôle sur la majorité, et de mener des enquêtes parlementaires.

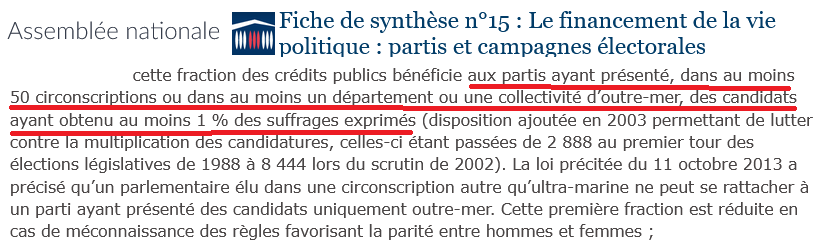

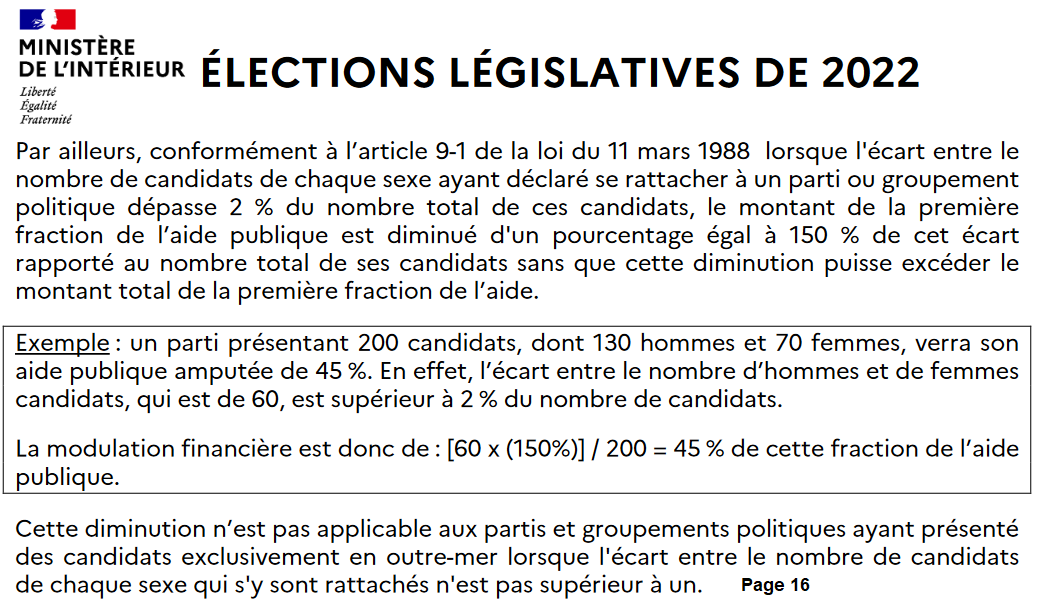

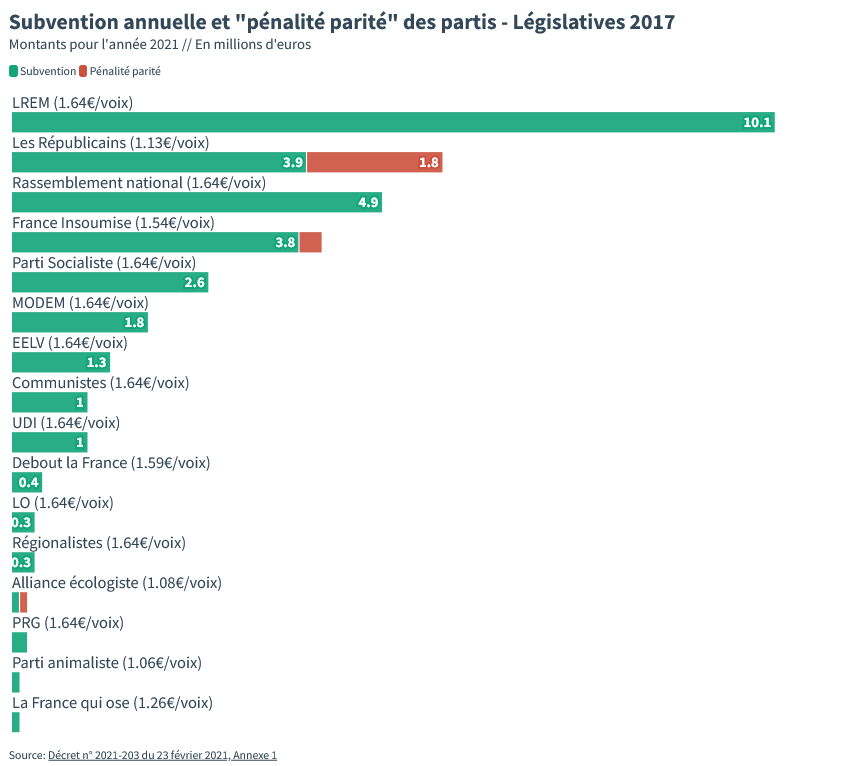

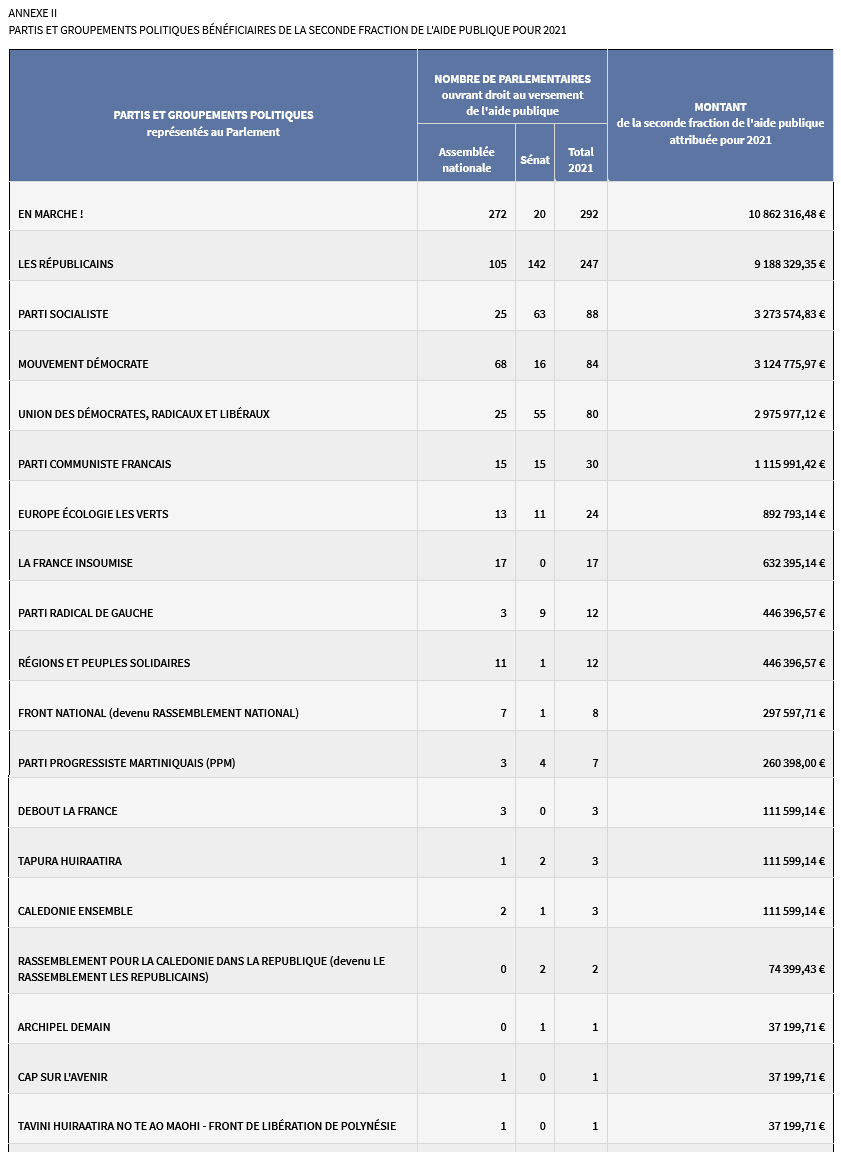

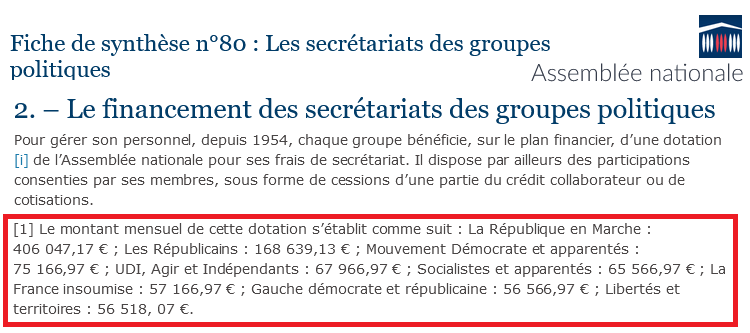

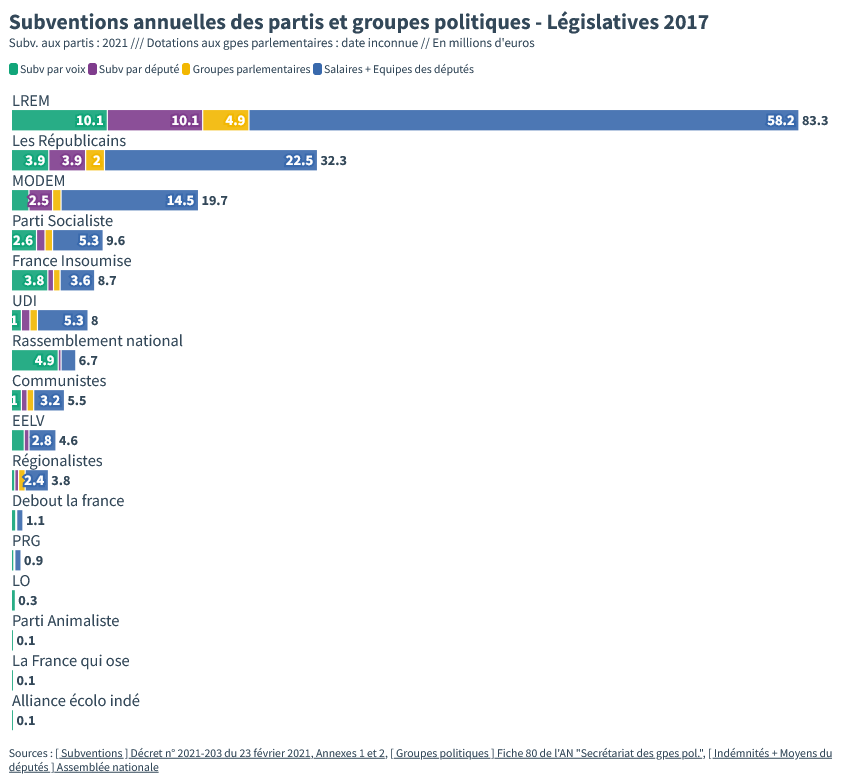

- De plus, enjeu beaucoup moins connu et pourtant essentiel : voter aux législatives, c’est donner des moyens financiers pour 5 ans à une force politique. Le gros des subventions publiques à la vie politique se décide lors de ces élections. Chaque voix obtenue au premier tour des législatives débloque 1.64€ de subvention annuelle pour 5 ans. Chaque député rapporte 37 200 € annuels à sa formation politique. Les législatives sont donc une manne financière pour certaines formations politiques qui tirent parti du mode de scrutin.

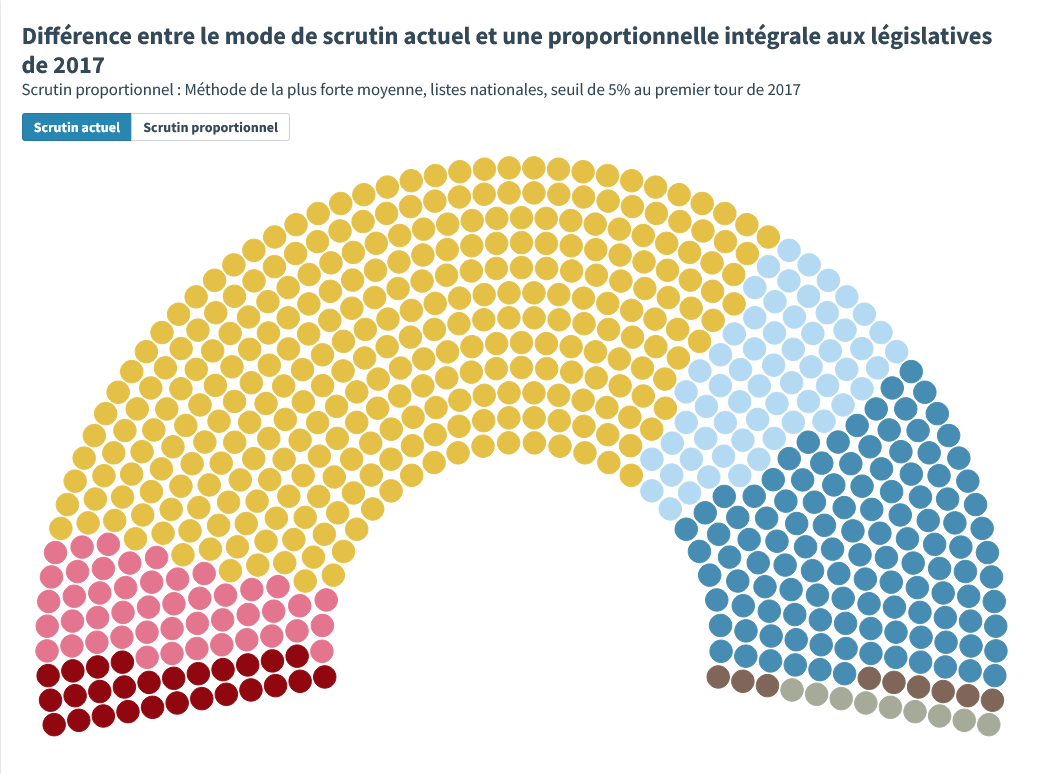

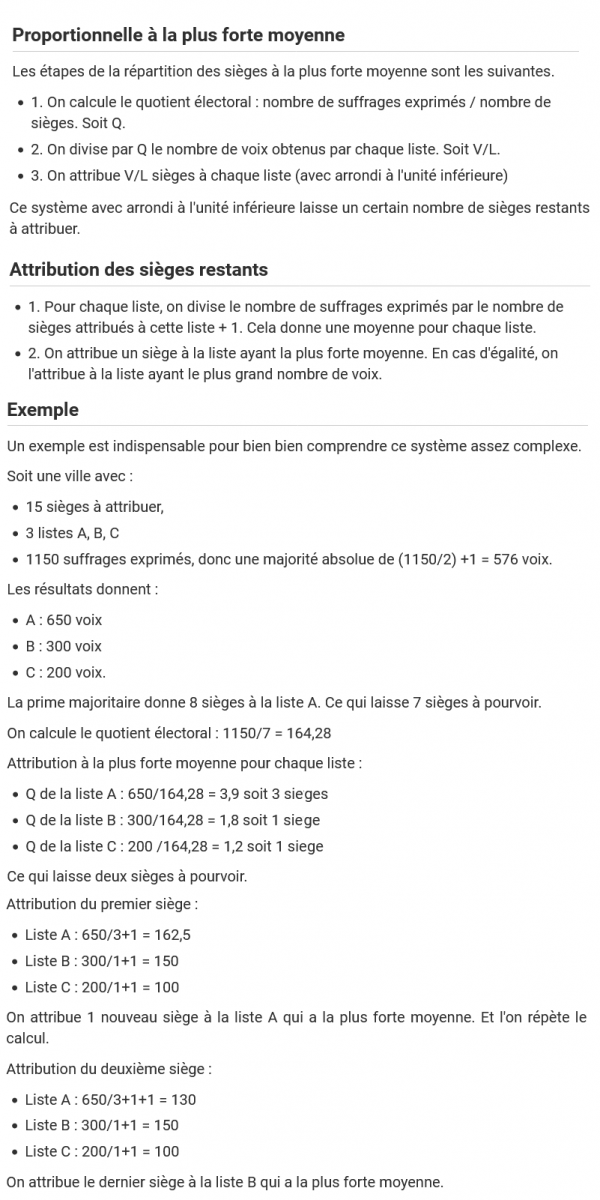

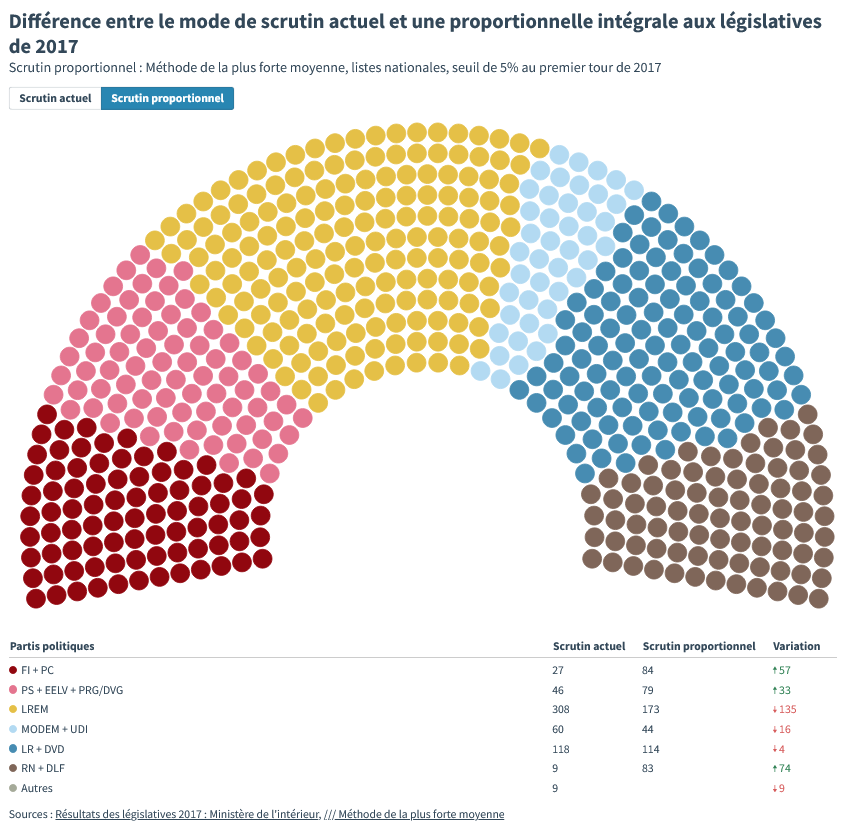

- Problème : le mode de scrutin uninominal à deux tours marginalise certaines forces politiques, en nombre de députés, mais aussi en financements.Ce mode de scrutin permet de dégager plus facilement des majorités claires que dans les systèmes proportionnels mais il donne une représentation politique plus faible à toute une partie de la population. En 2017 par exemple, les 21.3% d’électeurs Le Pen à la présidentielle n’ont obtenu, aux législatives, que 8 députés (sur 577) et les 19.58% d’électeurs de Mélenchon n’en ont eu que 17. Ce mode de scrutin et de financement donne aussi beaucoup moins de moyens par voix obtenue à certaines forces politiques, ce qui soulève un gros enjeu d’équité démocratique.

Sources et références

Les sources sont accessibles uniquement aux membres abonnés.

Je m'abonne

Je m'abonne